企業の社会貢献分野にも訪れている、多様性の時代

「フローレンズ」では毎回、フローレンスの活動の裏側にあるストーリーをご紹介しています。今回お届けするテーマは企業との協働。寄付金をいただいたり、支援を続けるための物品を提供いただいたり、ボランティアとして参加していただいたり……。わたしたちNPOが活動を続ける上で、多くの企業からのご協力はなくてはならないものです。

今回のご案内役は西岡瞳。新卒1年目のスタッフです。西岡は法人・他団体からの寄付や協働事業の窓口を担当しています。そもそも「法人との協働事業」というと、「大きな企業が、利益の一部をソーシャルセクターに寄付する」というイメージがあるかもしれません。フローレンスでももちろん、そのような寄付をいただいています。

しかし最近では、そうした寄付や協働にも多様性、個性が光る事例がいくつも出てきました。例えば自社の製品ならではの社会貢献ができないか、社員参加型の貢献ができないか……。そんな「思い」を託してくださる企業さんが増えているのです。西岡が担当する法人窓口は、そうした思いを託してくださる皆さんの思いを受け取る担当でもあるのです。

大学を出たばかりでこの窓口に立つことになった西岡にとって「法人寄付」は、それまで想像していた世界とは180度違うものだったと言います。

法人寄付って、企業にメリットはあるのだろうか……。そんな疑問から社会人生活は始まった

大学時代、こどもをめぐる社会問題について勉強をしていた西岡は、さまざまなセクターの人と協働して、こどもの虐待問題に取り組みたい。苦しんでいるこどもたちが自責からも他責からも自由になれる社会をつくりたい。そんな思いを持ってフローレンスの門を叩きました。

「学生時代は、ボランティア活動や支援の現場視察を頻繁にやっていました。その活動の中で、現場の声と制度をつくる側の考えが双方向にコミュニケーションできていない課題を感じました。そこをうまくつなぐような存在になりたいと思っていたんです」。そんな熱いハートを持った新人・西岡の配属は「法人・団体のファンドレイジング担当」。当然、すぐにはピンとこなかったといいます。

「当時は寄付・ファンドレイズと言われても、NPOにとって原資になるもの、としか説明できなかったです。企業の方が寄付をすることも、どういうメリットがあるのか、説明もできなくて……」

そんな西岡を変えたのは、日々ともに動いている先輩社員、そして企業の皆さんからの教えでした。

「先輩たちに言われて一番ハッとしたのは、寄付をいただくことで、わたしたちはもっと広く、遠く、長く、支援を届けることができるんだ、という言葉でした。それまでは、お金をいただいたその先のイメージが途切れていたんですよね。仲間を増やしていくことは、支援力を大きくすることにつながる。そんな大きな意味に気づかせてもらいました」

もしかして、思いはひとつなのでは?

そして、西岡を支えた最も大きな力が「メリットがあるんだろうか?」とすら思っていた企業の皆さんからの、想像だにしない熱量でした。

「多くの企業の担当さんは、寄付や協働を検討していただくにあたって、もちろん税制とか自社のブランド力とかCSRの視点から検討してくださいます。でもわたしがびっくりしたのは、社員にもこの社会課題を知ってほしいから、参加できるプログラムはないかとか、自分たちがつながれていない層にこの支援を届けてほしいとか、『願い』の熱量が本当に大きいということでした」

それを感じ始めてから、西岡自身に大きな変化がありました。「支援の世界には、あちら側とかこちら側という境界はないのかもしれない。ソーシャルセクターだけが社会を良くしたいと思っているのではなく、みんなが同じ目的を持っている仲間なのでは?今わたしが関わっている人のすべてが、本気で社会を良くしたいと思っているんだ!」

その気付きは、西岡にとって大きな希望になりました。企業の方とのコミュニケーションにも変化が出てきたと振り返ります。

「それまでは共通のゴールすら確認しないで、ただフローレンスの活動のことだけをご説明していたんです。それは違うなと。こういう社会にしたくて、こんな背景があって、それは相手の企業さんとこんな共通点があるかもしれない。それを自分の言葉で『西岡瞳がお話しています』という思いでお話する。それに気づいてからはちょっとだけ変われた気がします」

1年間、「あちら側とかこちら側ではなくて」、社会を良くしたい社会人の先輩たちとたくさん議論を重ねて、やっと自分の言葉を手に入れ始めたという西岡。そんな西岡がぜひここで紹介したいという、「新しい協働」の例をいくつかご紹介します!

では、実際の事例を、企業の方々のお声とともにご紹介します!

独自の基金!? 各部門の活動を寄付金に換算!?寄付にも光る、企業の皆さんの多彩なアイデア!

それではわたしがその多様さに驚いた寄付・協働の事例にはどんなものがあるのでしょうか?企業の方のコメントとともにご案内します!

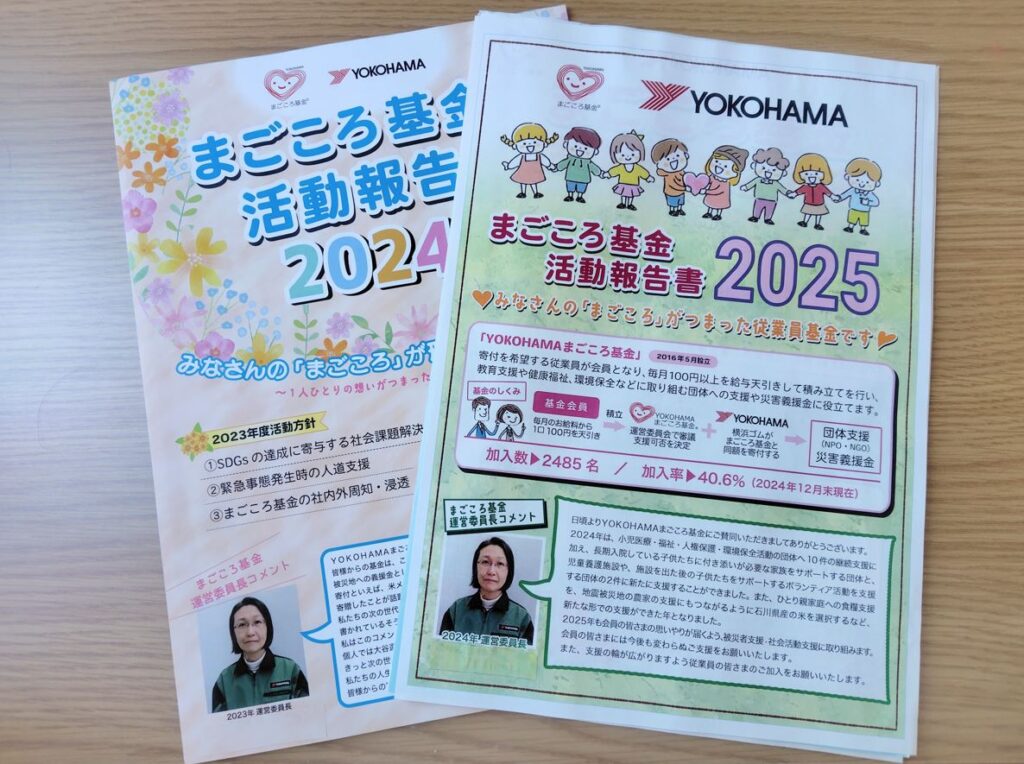

①横浜ゴム株式会社:希望する従業員の給与から寄付金を天引きし、独自の基金を設立

横浜ゴムさんのサステナビリティ・スローガンは「未来への思いやり」。事業活動を通じた社会課題への取り組みを続けていらっしゃいます。寄付を希望する従業員が給与から寄付金を天引きして積み立て、寄付や大きな災害時の義援金として拠出する、「YOKOHAMAまごころ基金」という独自の制度を持っています。2016年にスタートしたこの基金は、集まった資金を環境保全や人権擁護などに取り組むNPO、NGOなどへの資金援助や重大な災害への義援金として拠出。しかも基金からの拠出に加えて、会社側からも一定額を上乗せして拠出するしくみを構築されています。

フローレンスへはこの基金を通じて2022年から3年連続で活動支援金の寄付をいただいています。CSR企画室企画グループの大島宏美さんは支援についてこう話してくださいました。「赤ちゃん縁組のご担当者からていねいな説明と資料をご提供いただき、確かな信頼感を感じました。 当時赤ちゃん遺棄の事件が社会問題として注目されていました。弊社の事業内容とは直接的な関連はありませんが、当基金方針である未来あるこどもたちへの『まごころ』ある支援と深く共鳴し、支援を決意いたしました。今年度は、予期せぬ妊娠に悩む女性の相談事業と、経済的な理由で妊婦検診を受診できない妊婦さんを支援する無料産院事業に、助成させていただきました」

西岡の思い

従業員の有志の方々が寄付金を拠出し、支援先を決定され、その同額を会社としてもご寄付くださる取り組みは、わたしたちにとって大きな力になるのはもちろん、企業にとっても従業員の方のエンゲージメントを高めることにつながります。横浜ゴムさんのように、「YOKOHAMAまごころ基金活動報告書」やオンラインでの支援報告会など、フローレンスの活動をより身近に感じていただき、関係性を深めていける機会があることも、とてもありがたいですね

②株式会社Casa:寄付付きの「自動販売機」を設置し、日々のドリンク代からひとり親支援事業へ寄付

Casaさんは家賃債務保証事業と、養育費保証事業を行っている企業です。養育費保証事業は、ひとり親世帯の3人に2人が養育費を受け取れていないという実態を受け、養育費の未払いが発生した際に、受取者に対して養育費を支払うサービスとして立ち上げられました。この事業を通して、ひとり親支援の重要性を強く認識しておられたそうです。

Casaの赤池藍夏さんは、「弊社は、養育費保証事業を通じてひとり親の経済的・精神的負担を軽減することを目指しています。ひとり親家庭の課題は多岐にわたり、経済面だけでなく、子育て支援や保育支援などの多方面からのサポートが必要です。そのため、包括的な支援を行うフローレンスさんの活動に共感し、何かしらの形で支援したいと考えました」と経緯を語ってくださいました。

そこで導入されたのが「寄付型自動販売機」。会社に設置された自動販売機の売上の一部を特定の団体に寄付できるというユニークなしくみでした。「寄付型自動販売機は、会社としても負担が少なく、全社で取り組める点が大きなポイントとなりました。コカ・コーラ社の協力のもと、売上金の2~5%を特定の団体へ寄付する形をとりました。社員たちからも『自販機で飲み物を購入するだけで社会貢献ができるのは嬉しい』『ひとり親支援に直接関われる機会が増えたことが誇らしい』といったポジティブな意見が多く聞かれます。また、社員自身が社会課題に対して意識を高めるきっかけにもなり、社内のSDGs活動にも良い影響を与えています」と、社員の皆さんの声を教えてくださいました。

西岡の思い

フローレンスにも同じ販売機が設置されています!「寄付型自動販売機」の取り組みは、いわゆる「三方よし」の仕組みです。飲み物の購入が社会貢献になることで、買う人は心が豊かになり、そのご寄付は多くの人の幸せにつながります。企業としても、本業の売上以外の部分から寄付を捻出できるという特徴もあります。Casaさんのように社内に置いていただくことで、従業員の方のコミュニケーションが生まれるきっかけにもなりますよね!

③ステアックス株式会社:各部門の活動を寄付金額に換算。社員のやる気にもつなげる寄付

ステアックスさんは、建造物に欠かせない鋼製階段の製作・施工を行っている企業です。あるマラソン大会にチャリティランナーとして参加するため、寄付先を選んでいる中で、フローレンスの活動が目に留まったそうです。総務経理部部長の山本一良さんは、「孤立しやすいひとり親世帯や、そのこどもたちへ、それぞれの目線に立った支援活動を行っている点に共感しました。特に病児保育は社会復帰を目指す母親には大きな支援になると感じました」と印象を語ってくださいました。

ステアックスさんは、寄付を考えるにあたって、すべての社員が関わってできることを検討してくださいました。そこで決定したのは、「全社の各部門で売り上げに関わる活動を寄付金額に換算して寄付金を拠出する」というオリジナルスタイルでした。各部門で換算された寄付金額は、毎月全社掲示板で周知されるそうです。

「自分の部門の寄付金額をみんなが気にして見るようになりました。中にはフローレンスの活動を検索し、興味を持った社員も出てきています。自分たちの仕事がどのような活動に寄付できたのか、浸透してきているのかなと感じています」と山本さん。

「フローレンスのように、社会課題解決のために国に働きかけたり、社会を変える活動をしたりする団体が、もっと増えることを期待しています」とエールを贈ってくださいました。

西岡の思い

ステアックスさんの応援方法は社内が一丸となって社会貢献に取り組むにはどうしたらよいかという熱い思いをこめたオリジナルなもので、各社の特色を活かした協働方法が生み出せる可能性を示してくださいました。イベントでのご縁から継続して応援いただけることは、本当に励みになります。従業員の皆さんがフローレンスへのご寄付を「自分ごと」として気にかけてくださっていることもとても嬉しいです!

④株式会社桜梅桃李:音楽フェスを通じて寄付だけでなく、音楽×こども支援の取り組み周知を進める

桜梅桃李さんは、都内のクラブやライブハウスで開催される若手アーティストの登竜門イベント「シンガーズセレクション」、略称「シンセレ」を主催する企業です。

2013年にたった数十人の動員からスタートしたこのイベントは、年々動員数を増やし2024年8月にはメジャーアーティストを招いて3日間で動員2万人規模のフェスを行うまでに拡大しました(3日間のうち1日はシンセレ)。桜梅桃李さんは、そうした音楽イベントの売り上げの一部をフローレンスに寄付いただいています。フローレンスへの寄付を決めた思いについて、代表の福島真平さんはご自身の体験を語ってくださいました。

「わたし自身がかつてひとり親家庭で育ちました。特に小中学生時代は経済的に厳しい状態で、幼いながらにもとても大変だったなという記憶があります。同じような家庭が少しでも減るように、自分の事業で少しでも貢献したい。そんな思いでフローレンスさんと話し合いを進めていきました」

現在はチケットの売り上げに応じて寄付をいただいていますが、福島さんは今後の展望も考えてくださっていました。「寄付をするだけではなく、今後は音楽イベント×こども支援にはたくさんの方法があることをコツコツと広げていきたいと考えています。今回の夏フェス(KT Zepp Yokohama)では、大型スクリーンを使用して、フローレンスさんの取り組みなどをCMの様な形で放映できたらなとも考えています」と福島さん。

小規模イベントから少しずつ動員を広げていったご経験から、支援についても同じように「続けていくこと」に価値を置き、応援を続けてくださっています。

西岡の思い

ライブは運営も演者も参加者も一体感が大切!社会貢献についても、チケットの売り上げやグッズの販売と連動させることで、皆さんで一緒になって取り組めるところが魅力です。ご自身の熱い思いから、ともに社会を良くする仲間としていつも応援くださっている桜梅桃李さん。ご寄付を通じて出会う企業の皆さんと、「社会を良くしたい!」という同じ目的を持って進んでいきたいという思いがより強くなりました

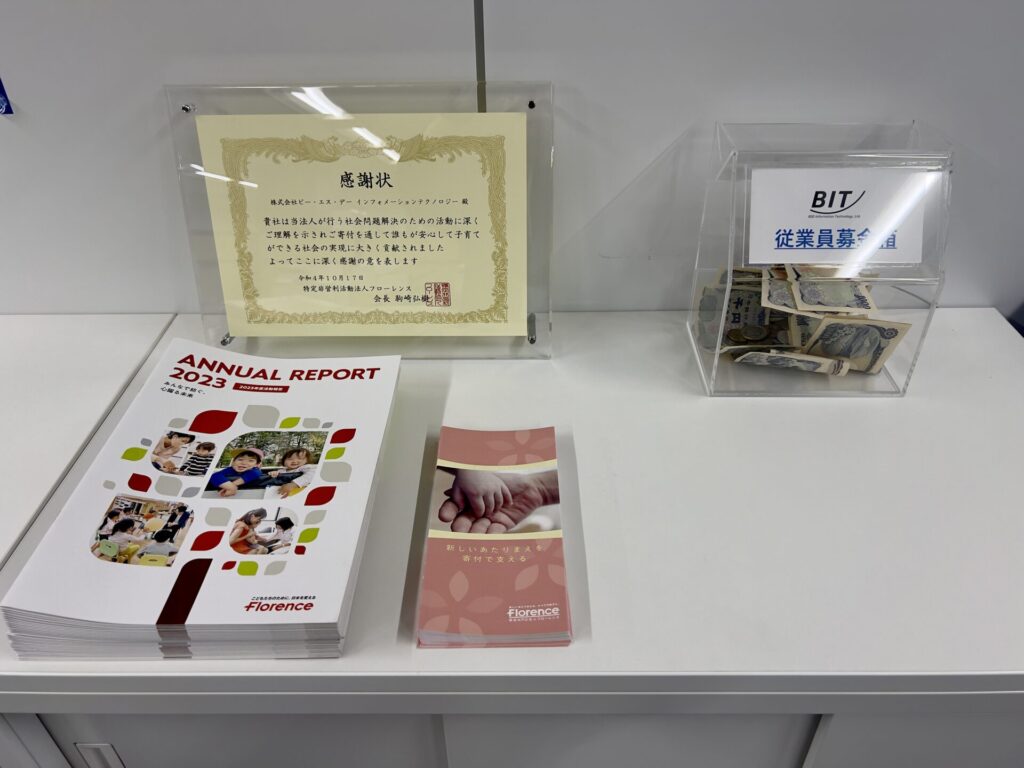

⑤ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー株式会社:従業員の「有給取得連動型寄付」で社内課題にも同時取り組み!

ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー(以下 BIT)さんは、情報システム基盤の構築、導入、運用、保守、アプリケーションプログラムの開発/保守、システムインフラの構築/工事などを行っている企業です。CSR活動の一環として社会貢献活動を検討する中で、フローレンスの活動が目に留まったそうです。

BITさんは、ミッション・ビジョンとして「デジタルの力で便利でより良い社会を実現する」を掲げられています。フローレンスとは領域こそ異なりますが、より良い社会を目指すという意味でフローレンスと目指す方向性が似ているという点が寄付をいただくきっかけとなったと同社総務部の新見智さんは話してくださいました。

寄付や協働を検討いただく中で、「ただ寄付金をお渡しするだけで終わりにしたくない」という考えや、従業員にも社会貢献への意識を広げたいという想いもあり、BITさんでは3か年計画で従業員の有休取得率と連動した寄付を募るといった「社内課題の解決×社会貢献」を両立させる独自のユニークな取り組みをおこなっていただいています。

この独自のアイデアが功を奏し、「有給休暇を取る=社会貢献」という意識が少しずつ従業員の皆さんに浸透し、有給休暇を取得することで寄付による社会貢献に繋がり、社内課題の解決においても一定の成果をあげることができたということです。

今期からは、新たな取り組みとして、従業員の自発的なセミナーや研修参加の回数に応じた寄付を企画し、さらに「社員の成長×社会貢献」を両立させる取り組みも実施されています。

今後もこうした社内の課題や社員の成長を支援する活動と掛け合わせて相乗効果を出せる、新しい協働の形を考えていきたいということでした。

西岡の思い

BITさんとの協働例を初めて拝見したとき、大きな衝撃を受けました。というのも、BITさんの協働の形が「社内風土のアップデート→経営理念である『より良い社会の実現』」という、社内も社会全体もアップデートする仕組みだと感じたからです。叶えたい社内風土の定着といった社内課題の解決さえも、見方や仕組みを変えることで、社会貢献につなげていけることを教えていただきました。これからも相乗効果を生み出す協働例を通じてご一緒していきたいです!

企業とNPOが一緒に未来をつくるために。必要なのは「ごちゃ混ぜ文化」!?

西岡が感じた「みんな仲間なのでは!?」という気付きはご紹介の通り、日々形になって、少しずつ輪が広がっています。

4月にフローレンス入社2年目を迎え、「新人時代」を終える西岡には、こんな理想があります。「この1年間フローレンスで働いてみて、誰もが声を出せばすぐ隣に、社会を良くしたいと願う仲間に出会えるという実感を得ました。もともとわたしはボランティアの現場と制度をつくる側の間をつなぎたい、と思っていましたが、実はソーシャル、ビジネス、パブリック、それぞれの役割こそ違っても、ともに向かう目的において、境界線はないんじゃないかと思っているのが現在地なんです。もっとその境界線が消えて、自然に交われるような文化をつくっていきたい。その三者が『ごちゃ混ぜになって話せる場の価値』がもっと高まっていくんじゃないかって、予感があるんです!」

「企業の方にお金をいただくだけなんて、申し訳ないな」。そんな思いから社会人生活が始まった西岡瞳は、1年をかけて、仲間が増えていく喜びを知りました。そしてこれからも「社会を変えるキャラバン」をどうやって増やしていくか、そのためにどんな知識や言葉が必要なのか。そんな構想に夢中になっています。「フローレンスでは社会課題に取り組む事業とサービスを約30以上展開しています。この30艘の船の、どれに、どのように関わっていただくか、それがどんな社会に行き着くのか、これからも多くの企業や団体の皆さんとそんなお話をできたら、と願っています」

写真(西岡ポートレート):幡谷拓弥(フローレンス)

構成と文:酒井有里(フローレンス)