認定NPO法人フローレンス(東京都千代田区、代表理事:赤坂緑)では、2024年12月から2025年1月にかけて、東京都内に在住の障害児・医療的ケア児(6~18歳)の保護者を対象に、学校における保護者の付き添いの実態についてアンケート調査(回答数:63件)を実施しました。

| <調査結果ポイント> ・約9割の保護者が学校付き添いを経験し、うち9割が日中に校内や学校近辺で付き添っている。 ・付き添いによって約6割が心身の負担を感じ、約4割が仕事への影響(退職・休職・勤務時間の短縮)がある。 ・付き添い時の医療的ケアの約9割は第三者により代替可能で、9割以上の保護者が代替を希望。 |

|---|

調査により、保護者に過剰な負担がかかっていることが明らかになりました。

また、保護者に負担が偏っている現状では、家庭の事情や心身の状態により保護者が対応できない場合にはこどもが学校に行けず、こどもの可能性や選択肢を狭めることにもつながります。

調査を踏まえ、フローレンスは保護者の負担軽減の第一歩として、訪問看護ステーションなどの第三者がこどもの医療的ケアを保護者に代わって学校で実施できるよう、重症心身障害児及び医療的ケア児を対象とした東京都の「在宅レスパイト・就労等支援事業」(以下、「在宅レスパイト事業」)の学校での利用を提案します。現在は多くの自治体で「自宅」に限定されている「在宅レスパイト事業」の利用場所を「学校」にも拡大する必要があります。

調査背景

- 障害児・医療的ケア児が学校に通う際、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアや、体調不良時の対応方法などを引き継ぐために、保護者に一定期間の学校での付き添いが求められます。長年、保護者の心身への負担の大きさが課題とされてきました。また、保護者からはこどもの自立の妨げになってしまうのではと懸念の声も聞かれています。

- 2021年9月の医療的ケア児支援法施行に伴い、文部科学省より、保護者の付き添いがなくてもこどもが適切な支援を受けられるようにすることを求めた通知※1が発出されました。東京都では、付き添い期間短縮に向け、モデル事業・ガイドラインの整備などに取り組んできています。

- フローレンスは2014年に「障害児保育園ヘレン」※2を立ち上げ、障害児保育・家庭支援事業に10年にわたり取り組んできました。保護者から付き添いの過酷さを耳にする機会が依然として多く、現状を明らかにして改善策を模索するために調査を実施しました。

※1 文部科学省「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について(通知)」https://www.mext.go.jp/content/20210924-mxt_tokubetu01-000007449_1.pdf

※2 障害児・医療的ケア児を専門に長時間お預かりするフローレンスの施設

調査概要

| 調査名称 | 【都内在住の障害児・医療的ケア児の家族向け】皆さんの声をお聞かせ下さい!「学校付き添い」に関するWEBアンケート |

|---|---|

| 調査方法 | インターネット上での回答 |

| 調査期間 | 2024年12月25日(水) ~2025年1月15日(水) |

| 調査対象 | 東京都内に在住の障害児・医療的ケア児(6~18歳)の保護者 ※所属の学校・年齢・障害の詳細は調査結果全文を参照 |

| 回答数 | 63件 |

調査結果の詳細

①学校付き添いの現状(付き添い経験の有無/理由/期間)

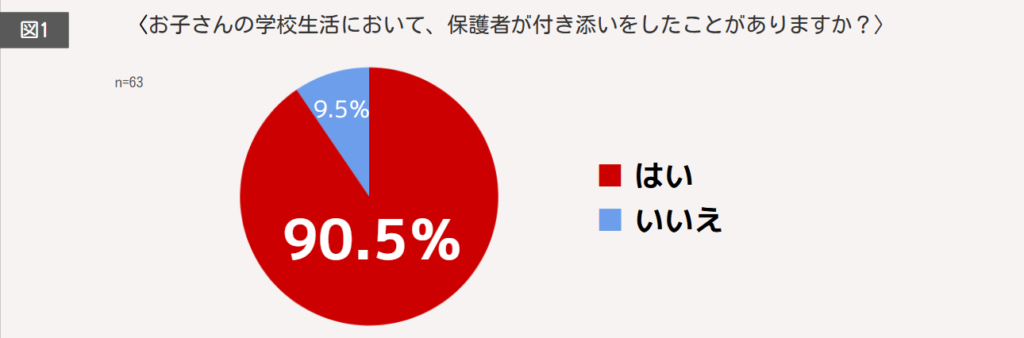

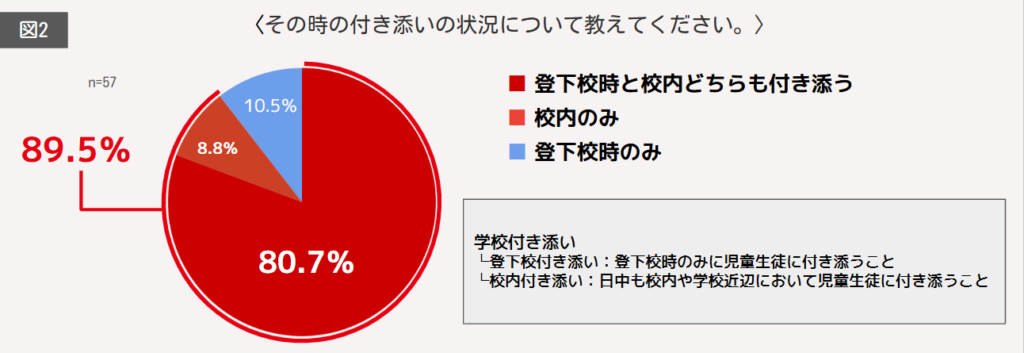

対象の保護者に付き添いの経験の有無・その状況についてヒアリングしたところ、90.5%の保護者が学校付き添いの経験があり、そのうち、89.5%の保護者が日中の校内や学校近辺での付き添いを経験しています。【図1・図2参照】

付き添いの理由は学校からの要望が88.2%を占めました。【図3参照】

そのうち66.7%の保護者が、学校に介助員や看護師等がいるにも関わらず付き添いをしています。「その他」には「明確な理由がなく、期間も曖昧だった」などのコメントが寄せられました。【図4参照】

最も長い付き添いの期間についてヒアリングしたところ、1ヶ月以上~6ヶ月未満と回答した割合が47%ともっとも多く、6ヶ月以上~1年未満・1年以上と回答した方も25.5%を占めました。【図5参照】

なかには学校職員に介助や医療的ケアの手技の引き継ぎが終わった後も、校内もしくは学校近辺で待機をしているケースもあり、51.0%は1週間程度ですが、1ヶ月未満が25.5%、1年以上のケースも9.8%ありました。【図6参照】

引き継ぎが完了したあとの待機期間の実態として「親はやることもなく、本人とは離れた部屋で一日中ただいる」「こどもの隣に机を用意してもらい仕事をしている」といった状況がアンケートから浮かび上がりました。過酷な状況にも関わらず、付き添いの理由や目的について「『医ケア委員会の決定』としか言われない」など明確な説明がされないケースも。

就学のタイミング以外でも、校外学習や進級により担任が変わるといった学校のイベント時や、長期入院後・医療的ケアが追加になった場合など、学校生活においてたびたび付き添いが必要となることも分かり、付き添いの影響は長期化することが伺えます。

②付き添いによる生活への影響

付き添いによる困りごとについて、仕事との両立・身体的負担を挙げた保護者が64.7%、次に多かったのが見通しが立たないことによる精神的負担で、58.8%でした。【図7参照】

仕事との両立では、就労している保護者のうち36.6%が退職・休職・時短勤務など勤務体系の変更を余儀なくされています。【図8参照】

アンケートからは、付き添いで日中に校内で拘束されることによる日々の基本的な暮らしへの影響の大きさが伺えました。特別支援学校は自宅から距離のあることも多く、「いつもいち早く起き注入や準備をするため、自分の昼食まで手が回らず適切な食事がとれない」保護者や、「かなりの有休消化が必要で、下の子の進級・就学時の行事に立ち会えなかった」ときょうだい児のケアに悩むご家庭も。

就労家庭では、会社との勤務の調整、休職や欠勤による収入減に神経をすり減らす傾向が見られます。「職場に復帰時期を示せず」対応に苦慮したり、「仕事の調整、収入減、帰宅してこどもを見ながら、日中できなかった仕事や家事をするのは体力的にも精神的にも負担が大きい」という声もあります。

保護者へ負担が偏っている現状を打開する施策が求められています。

③第三者による付き添いの代替

保護者の負担軽減に向け、第三者による付き添いの代替について確認したところ、付き添い時の医療的ケアの86.1%は第三者により代替できるとの回答が最も多く、97.5%の保護者が代替を希望しました。【図9・図10参照】

調査結果を踏まえた提言

学校付き添いにおける保護者の負担軽減に向け、フローレンスは「在宅レスパイト事業」を東京都のどの自治体でも居宅以外で使用できるようにすることを提案します。在宅レスパイト事業は、保護者の休息(レスパイト)を目的に、自宅に訪問看護師を派遣して医療的ケア等を一定時間代替する制度です。

多くの自治体では利用できる場所が「自宅」に限定されており、学校付き添いの際には活用できません。現在、第三者の代替を経済的に支える制度がないため、保護者が付き添えない場合には各家庭が自費で訪問看護師に依頼するケースもあり、高額な負担が発生しています。

- 82.5%の保護者が、在宅レスパイト事業を「居宅外への付き添いに利用したい」と回答し、「学校付き添い」「外出時の付き添い」での利用希望が75.0%。【図11・12参照】

- 在宅レスパイトの上限時間※3を使い切っていないご家庭も多く、54.0%のご家庭が在宅レスパイト事業を利用しておらず、25.4%のご家庭が「月1~5時間」の利用にとどまります。利用場所が自宅に限定されること、看護師の確保の困難さが改善点として挙げられていました。【図13参照】

※3 多くの自治体では年間144時間が上限とされている。

保護者自身や家族の体調、仕事の関係で付き添えない場合など状況に合わせて柔軟に在宅レスパイト事業を活用することで、保護者の負担を軽減できるとともに、保護者の状況に関わらず安定的にお子さんが学校に通うことにつながると期待しています。

都内で展開している小児専門の看護師ケアリングサービス「 Soi Nurse 」でも、すでに在宅レスパイト事業を居宅外で利用できる自治体では保護者に代わって看護師が学校付き添いを行った実績があります。代表取締役の横山佳野氏は、「今後もニーズは増えていくと考えており、制度で対応可能なエリアが広がればできる限り対応していきたい」とコメントしており、制度の利用範囲を広げることが望まれます。

調査結果全文

フローレンスは、本調査の結果を、障害児・医療的ケア児家庭を取り巻く環境改善の検討にご活用いただきたいと考えています。報告書はこちらからダウンロード可能です。

※ご使用の際には、下記2点をお願いします。

- 「認定NPO法人フローレンス」と出典の明記をお願いします。(使用料はかかりません)

- 弊会の取材申込フォームに用途をご記載のうえ、事前の申請をお願いします。